30.興望館 †

社会福祉法人「興望館」(京島1−11−6)をご存知のことと思います。保育園・養護施設などを併設し、地域の活動に貢献している興望館を紹介します。

明治時代中頃までは長閑な田園地帯であった旧向島地区(当時は東京府南葛飾郡寺島村)に、明治後半から昭和初期(戦前)にかけて、東京市に隣接した広い安価な土地を求めて多くの工場が建設されました。向島地区は、工場従業員とその家族などで人口が急増しました。しかしこの人々の生活は困窮を極めていました。この生活向上に手を貸すべく、大正8(1919)年に外国の婦人宣教師の人たちが中心となり、セツルメント(*1)として本所松倉町(現在の東駒形四丁目)に「興望館」を創設しました。

興望館創設四年後の大正12(1923)年に発生した関東大震災により、興望館の倒壊焼失も含め、地域一帯が瓦礫の町となり、更に多くの生活困窮者が生まれました。

興望館は、昭和4(1929)年に現在の京島1−11(当時は南葛飾郡寺島町)に移転し活動を再開しました。

社会保障・福祉制度が無かった当時は、興望館の救済活動・生活指導はじめ開設当時から続く保育園などの児童福祉事業は、地域の大きな力と支えになりました。こうして興望館を利用して助けられた地域の多く人たちは、その後の興望館が進める活動の協力者になりました。

興望館は令和元(2019)年に創立百周年を迎えました。その時に発行した興望館記念誌の中で、野原健治館長は昭和20(1945)年3月10日の東京大空襲の朝、焼失を免れた興望館が行った対応を次の様に記しています。

『東京大空襲の3月10日早朝、当時の責任者吉見静江は、京成電鉄の路線土手を途方に暮れて歩く被災者たちを見て、「あの中に乳児を抱えた母親がいる筈。授乳に困らない様、興望館に呼び込むように」と職員に指示した。すると大勢の被災者が雪崩の如く興望館に保護を求めてきた。吉見は午睡用の布団を用いて仮眠を勧め、300余人に保育園給食用の米・野菜を用いて朝食の炊き出しを行った。この姿を見た近隣の人々は、家族用の米を供出し、食糧の入手困難の状況にもかかわらず率先して協力した。』

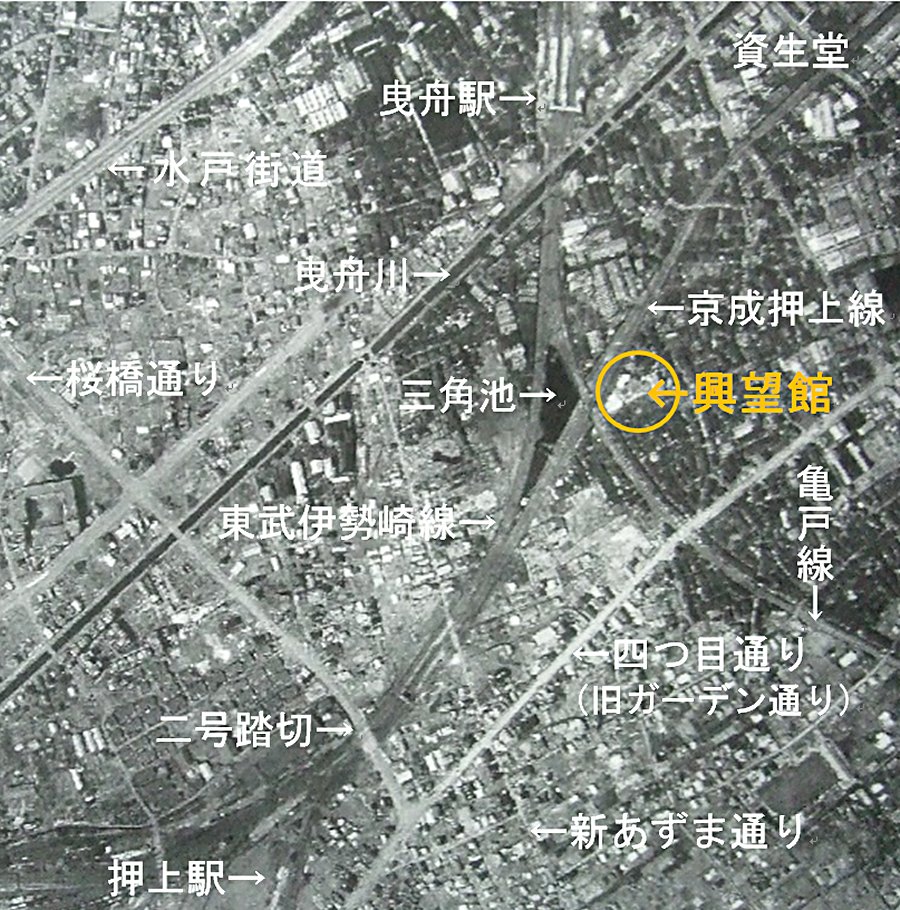

上の航空写真は終戦上3年後の押上・京島界隈を抜粋した写真です。黒い部分は空襲での焼失を免れた地域(京島・東向島及び押上二丁目の一部)、白い部分は焼失した地域です。

空襲により、本所地区は95%が一面焼け野原になりました。向島地区も約65%が焼失しました。

また、多くの医療機関も焼失しましたが興望館は、昭和11(1936)年から診療所を開設していました。焼失を免れた興望館診療所は、数少ない地域の医療機関として地域の人々を救いました。私も4〜5歳位の頃、興望館診療所でお世話になりました。風邪のためか発熱した時、時間外と思われる夜、母に連れられて、薄暗かった診療所廊下の長椅子に座り、他の患者さんたちと一緒に待っていた記憶があります。

興望館は昭和21(1946)年〜24年までの4年間だけ、産院も開設していました。昭和23(1948)年2月、私が6歳の時、母は興望館産院で末の弟を出産しました。産院のお蔭で弟は元気に生まれることができました。

終戦直後の区内の医療機関が逼迫(ひっぱく)していた時期に、興望館診療所・産院の存在は、子供を持った地域の親たちがどれほど安心し、多くの子供たちが救われたことでしょう。地域の人々は、大変感謝していたことと思います。

墨田区教育委員会が発行している「すみだ地域学情報We17号」では次の様に記しています。

『(興望館の活動を)地域の人々が、セツルメントを自分たちの町を守るシンボルとして捉えて支えた。セツルメントと地域住民との信頼関係やパワーに、今またあらためて学ぶ時代に来ている』

現在、興望館は保育園・児童養護施設・地域活動として学童クラブ・中高生クラブ・高齢者プログラム・ボランティア推進育成事業等を設け、特に子供たちの育成を軸に地域に貢献しています。

〈注釈〉

*1 セツルメントは、生活困窮地区に医療・教育・保育・授産などの施設を設けて地域の福祉向上を図る社会事業。

〈参考資料〉

墨田地域学情報We17号(郷土資料館発行)

興望館100周年記念誌(興望館発行)