32押上界隈の歴史あれこれ

32.墨田の隠れた偉人 †

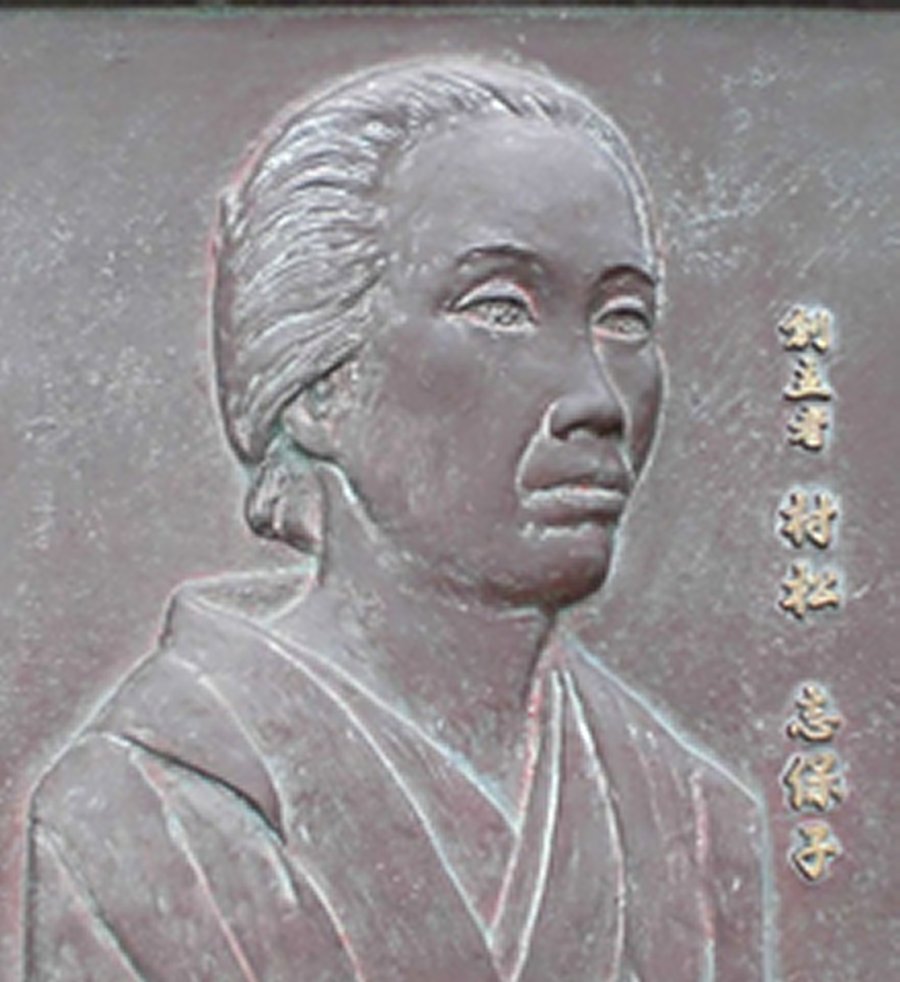

助産師の母 村松志保子

「村松志保子助産師顕彰会」が「助産師の母」と称えている村松志保子(1856〜1922)を紹介します。

村松志保子は東洋医学医師・教育者として、明治15年(1882)、産婆(助産師)学校を設立しました。その場所(横網2−7、ろうけん隅田「秋光園」の地)に「助産師教育発祥の地」と題した説明板が設置されており、次の様な説明があります。

''『村松志保子の自律的・博愛的

「近代助産師活動と助産師教育発祥の地」''

明治時代に女医から産婆(助産師)になり、明治・大正時代に博愛精神に基づき、助産活動をした先駆的助産師村松志保子は、安政3年(1856)生〜大正11年(1922)没

明治14年、この地に安生堂医院を開設、更に女性の地位向上のため、明治15年、淑女館と安生堂産婆学校を設立し、新しい教養豊かな産婆(助産師)がこの地で育成された。

志保子の博愛精神は、貧富の分け隔てなく当時の多くの母子を助け、その活動は、大正12年9月1日の関東大震災まで、続けられた。

ここに、「志保子の崇高な精神」「高邁な志」に基づく活動を末永く称えると共に、助産師自らが設立した助産師教育と博愛的助産師活動発祥の地に、将来にわたり全世界の全ての母子とその家族の健康と幸福を願い、更に世界平和の実現への助産師の祈りの発信基地なることを記念して

村松志保子助産師顕彰会建立

平成17年3月8日』

志保子の父、村松玄庵は沼田藩の御殿医です。母、和歌子は沼田藩家老中村官兵衛の長女です。志保子は安政3年(1856)、沼田藩藩邸(港区)で、この両親の長女として生まれました。兄が3人いましたが、いずれも早世していました。志保子は亡き兄たちに代わり、幼少時より儒学などの書で学問に励み、14歳からは御殿医の父から漢方医学・鍼を学び女医を目指しました。

そんな中、妹が産褥熱で死亡してしまいした。また、出産は命がけで、時には母親も死亡することもあり、産婆の重要性を痛感し、志保子は助産師を志しました。

志保子は、父(沼田藩の御殿医)母(実家の父は沼田藩の家老)が共にお世話になっていた沼田藩最後の藩主 土岐頼知の妹の教育や土岐家一族の病気看護に尽力しました。藩主はそのお礼として、所有していた墨田区横網の土地2000余りの内、約半分の1000坪の土地を志保子に与えました。

志保子はこの地に、明治14年(1881)安生堂医院開設、次いで翌15年(1882)には女子教育のための女学校「淑女館」を設立し、女性の勉学を奨励、女性の地位向上を図りました。更に、安生堂産婆学校を設立、多くの助産師(産婆)育成に尽力しました。

安生堂医院では、貧困妊婦のために無料の施療入院施設を設け、貧富を問わず多くの母子を平等に助成し、保健福祉の慈善活動を展開しました。明治24年(1891)には、この活動に対し北白川宮・小松宮両妃殿下、ロシア皇帝ニコラス二世からの支援も得ています。

志保子は、道なかばの大正11年(1922)1月26日に65歳で亡くなりました。翌年発生した関東大震災により、全てを焼失したためか、その後、志保子の存在はすっかり忘れ去られていました。

近年になり墨田区の文化財調査により、「助産師の母 村松志保子」の存在が明らかになりました。

次ページへ