33押上界隈の歴史あれこれ

33.恵比寿神・大国神を祀る †

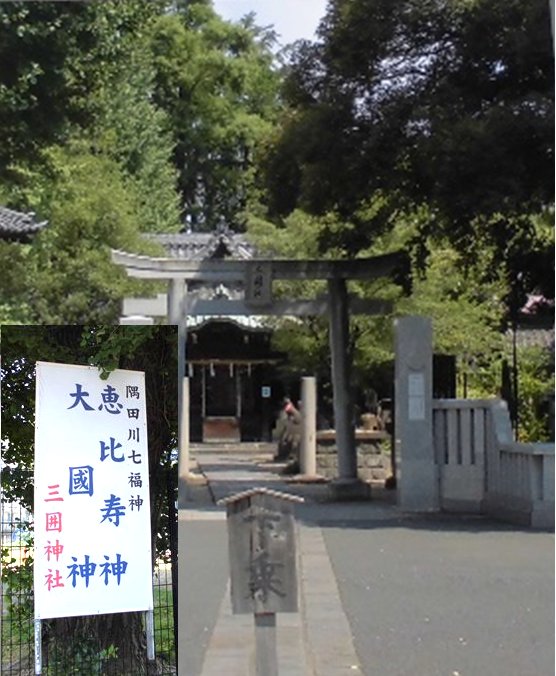

三囲神社

隅田川七福神巡り」は江戸時代から続く都内でも指折りの歴史ある参拝コースです。お正月には、元旦から小正月の1月15日頃まで、隅田川沿いの道路は七福神巡りの参拝者で賑います。多くの参拝者がコースの初めに訪れる先は恵比寿神・大国神の二神が祀られている「三囲神社」です。

今回は江戸時代の新板浮絵「三囲牛御前両社之図」にも描かれていた古社三囲神社を紹介します。

三囲神社正面

三囲神社正面の鳥居をくぐると、参道の左右に一対の狛犬の石像が、更に進むと、拝殿手前の左右に一対の狐の石像が参拝者を迎えます。何れも右側の石像は口を開いた阿形像、左側の石像は口を閉じた吽形像です(写真)。

阿・吽とは音声・万物の初めと終わりを表し、魔除け・邪気祓いの意味があると言われています。多くの神社は狛犬ですが、三囲神社は稲荷神社なので、神様のお使いである狐の石像も鎮座しているのです。因みに飛木稲荷神社では一の鳥居手前と拝殿前とに、それぞれ一対の「狐の石像が神社をお守りしています。

三囲神社は、珍しいことに参道脇の境内に青銅製のライオン像があります。百獣の王が一緒にいて大丈夫なのだろうか? 一寸心配です。その経緯は後程。

狐の阿形石像

狐の吽形石像

青銅製のライオン像

門前にある三囲神社の「説明板」及び境内の由緒を記した「石碑」の内容をまとめて紹介します。

『神社の草創は弘法大師が祀った(平安時代中期頃)田中稲荷と伝えられている。当初は現在地より北200(桜橋通り辺り)の旧牛島神社(関東大震災後に現在地に遷座)に隣接していた。文和年間(1352〜56)に近江(滋賀県)の三井寺の僧・源慶が社殿改築の折、土の中から壺を掘り出し、中に白狐にまたがる老人の像を見つけると、どこからともなく白狐が現れ、像の周りを三度回って消えたという縁起から「三囲」の名が付けられた。

慶長年間(1596〜1615)墨堤を築く際に、三囲神社は現在地に遷座した。 元禄6(1964)年6月、日照りの為、村人が雨乞をしていると、参拝に来た芭蕉の弟子の宝井其角が「ゆうだちや 田を見めぐりの 神ならば」の俳句を献じた。翌日、雨が降りご利益が評判になった。

京都の豪商・三井家は日本橋に進出した際、評判の三囲神社は鬼門の方向にあること、三囲の文字を三井の名に肖り守護神にした。

享保元(1716)年、三井家は神社に田地を奉納、社殿・瑞垣を改築。また、三囲講の創設、境内末社として三井家に祀られていた大国天・恵比寿神を遷座など二百年以上にわたり敬神、今日に至る。平成21(2009)年、旧三越池袋店のライオン像を移設した。』

現在も毎年お正月には三井グループ幹部が揃って初詣に並ぶそうです 。 社殿裏には鳥居を正三角形に組んだ大変珍しい「三角石鳥居」があります。京都の木島神社にある原型の鳥居を模して三井家邸内に設けられていたものを移築したそうです(写真1)。

社殿裏には鳥居を正三角形に組んだ大変珍しい「三角石鳥居」

社殿の右手奥には、朱塗りの鳥居が並んだ奥左に、所縁の「白狐の祠」が祀られています。

所縁の白狐の祠

社殿裏奥の墨堤下には古い「大鳥居」があります(現在は閉鎖されています)。階段を上がった先には「三囲の渡し(通称竹屋の渡し)」がありました。また、大鳥居は隅田川を船で運行する人たちのランドマークでした。「三囲の渡し」は、関東大震災後の昭和5(1930)年に言問橋が完成し廃止されました。

この他にも、境内には様々な句碑・石像やお社があります。向島の昔を思いめぐらしながら、ゆっくりと参拝しては如何でしょう。

次ページへ