34押上界隈の歴史あれこれ

34.本所の開拓 †

今回は、北十間川(じっけんがわ)を挟んで押上の南隣り本所南部地区開拓の経緯について紹介します。

押仲77号の裏面「16、曳舟川通り」の項で、本所の開拓について概略次の様に紹介しました。

・およそ360年前の明暦3年(1657)の明暦振袖火事(江戸時代最大の大火)により、江戸市中は3分の2を焼失、死者は10万人を超えた。

・徳川幕府は江戸の復興と防火・延焼防止対策のため、広い火除け地(広小路)を各地に設け、道路の拡幅を計画した。

・そのために市中の多くの人たちを移住させその移転先として、当時はまだ東京湾奥の湿地帯であった隅田川の東側地域(現本所地区)開拓を計画した。

・幕府は本所の開拓に築地奉行を設け、奉行には徳山五兵衛及び山崎四郎左衛門を任命した。

今号では、この湿地の開拓の経緯を深掘りして紹介します。

石原一丁目に築地奉行であった徳山五兵衛を祀る徳之山稲荷神社(写真1)があります。境内にある説明板には次の様に記されています。

『徳山五兵衛と山崎四郎左衛門の二人が初代の本所築地(ついじ)奉行として任命されました。徳山五兵衛は功により、幕府からこのあたりに邸地を与えられました。稲荷社は屋敷神として祀られていましたが、五兵衛の死後、その徳を称えた人々により御霊が合祀され、徳之山稲荷神社として大切にされてきました。

更に道路は南北方向に横川に並行して造りました。道路の名称は、隅田川に近い方から順に「一つ目通り(現一の橋通り・国技館通り)」次に「二つ目通り(清澄通り)」・・・と名付けました。

一方、堅川に並行して東西方向に設けた主要道路には、雨水や盛り土から滲み出る水を河川に放流するために、道路の中央に掘割を設けました。これが「南割下水(現在の北斎通り)」及び「北割下水(同春日通り)」です。下水とは「上水(飲料水)ではない」という意味です。~ 現在の墨田区南部(旧本所区)の道路が碁盤の目の様な整然とした直線の区割りになっている原点は、この開拓の時にあったのです。

幕府は、この様にして出来た新しい開拓地に、大火以前は江戸市中に居を構えていた大名屋敷・武家屋敷・寺社・町人たちを移住させました。

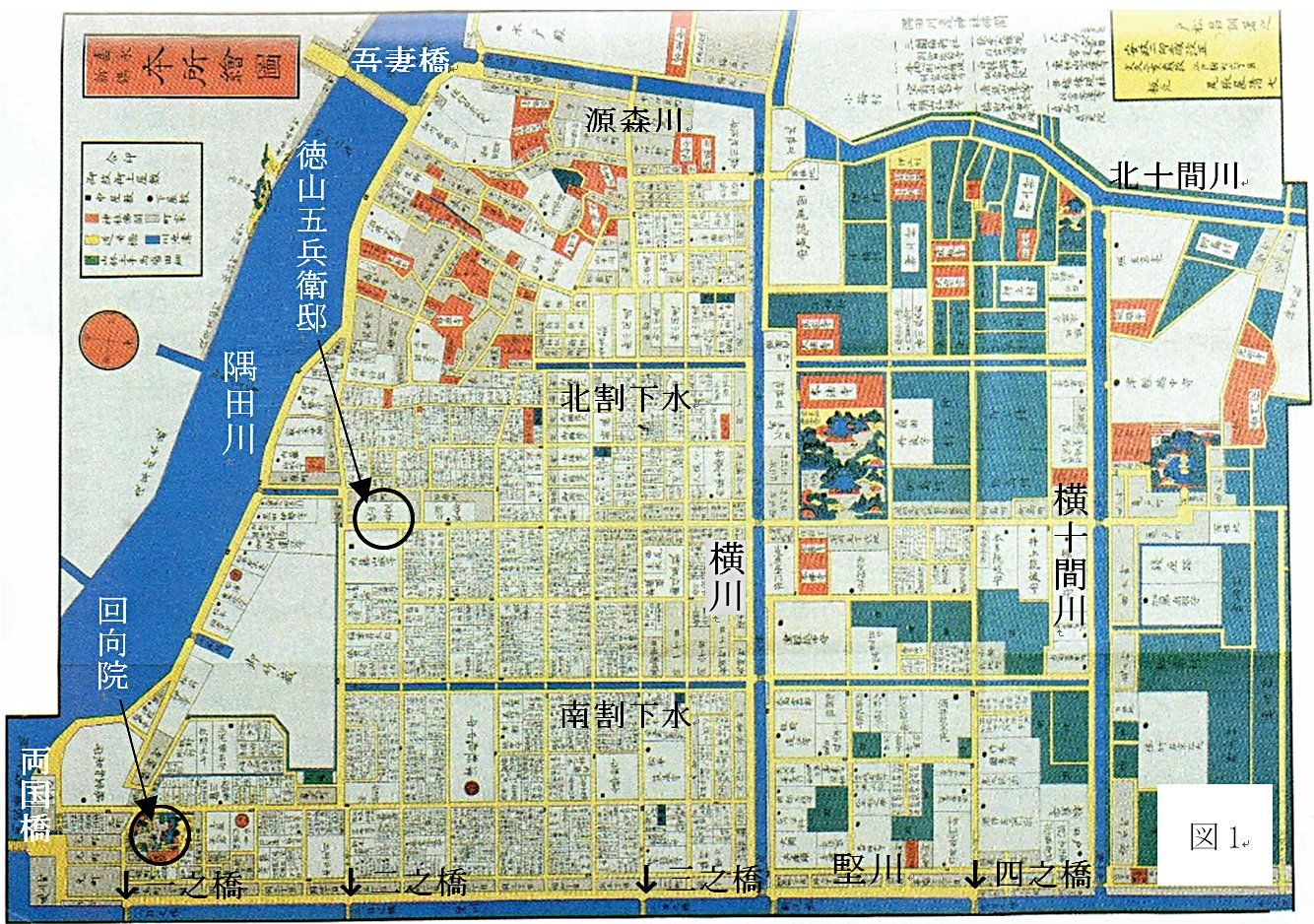

次の絵図(図1)は文久3年(1863)発行の尾張屋版江戸切絵図「本所絵図」の抜粋です。

絵図の中に、本所開拓に功績があった築地奉行の徳山五兵衛邸(○印)の名が記されています。何故か?同時に本所築地奉行であった山崎四郎左衛門の名は残っていません。

絵図の北西部(左上隅田川東岸、現在の吾妻橋・東駒形・本所の一・二丁目辺り)の地域は東西南北に並行した直線道路になっていません。ここは、開拓以前から陸地であった牛島の名残りで、当時のままの道路であったことが判ります。

この地域が、現在の様に区画整理された直線道路の街並みになったのは、大正12年(1923)9月1日に発生した関東大震災後の復興事業によります。

この時、本所南部地区全体の道路も拡幅が行われ、整然と区画された現在の街並みになりました。(図2)